こんにちは、日本コーバン舞台照明事業部です。

本日は、Eosシリーズの舞台照明卓を使っているすべての方に向けて、特にムービングライトやLED機材の操作に欠かせない「マーク(Mark)」機能について、分かりやすくご紹介します!

■ そもそも「マーク(Mark)」ってなに?

✅ マークとは、ムービングライトやLEDなどの“可変パラメーター”(Pan・Tilt・Colorなど)を、次のCueで使う前に見えないタイミングで準備しておく操作のことです。

たとえば、次のキューで「スポットが移動して色も変わる」という演出があるとき──

マークを使えば、光が出ていない間に位置や色を事前に仕込んでおくことができ、Cue再生時にスムーズに演出が始まります。

■ なぜマークが重要なのか?

舞台照明において、ムービングライトがステージ上で動きながら登場したり、色が急に変わったりするのは、照明の演出として不自然で“事故”に見えることがあります。

✅ マークを活用すると:

- 観客に気づかれずに仕込みができる

- 照明の出現がシームレスで美しい

- 演出全体の「プロ感」が格段にアップ

特に演劇やミュージカルでは、「見えない仕込み」が演出の完成度に直結します。

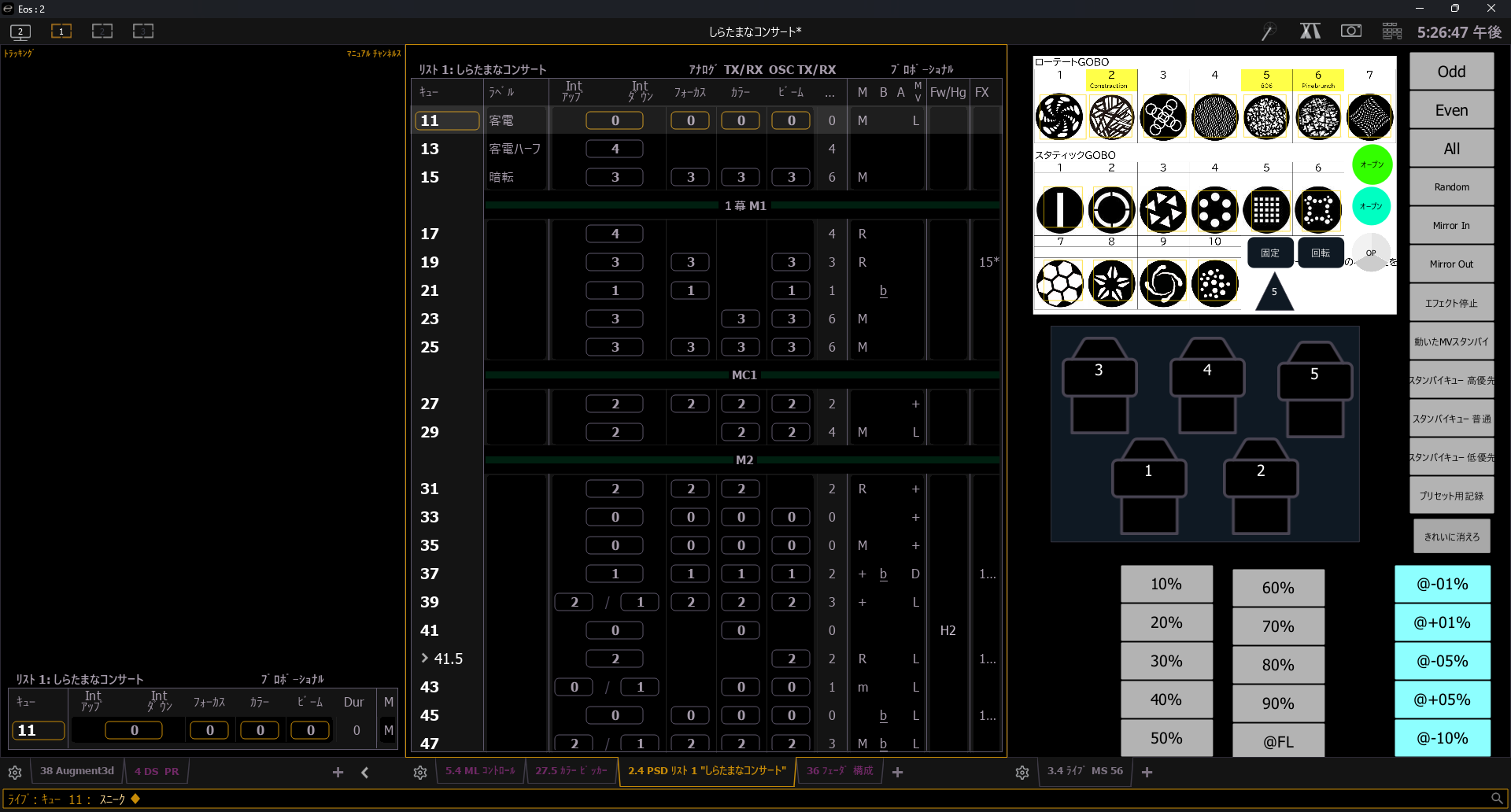

■ Eos卓でのMarkの設定方法(基本編)

🎛 オートマーク(Auto-Mark)を有効にする方法

[Setup]→[Cue Settings]→{Auto-Mark}を【On】に設定- 次のCueで使われるパラメーターが含まれていれば、自動で前のCueでマークされるようになります

- 【インテンシティ0のCue(=光が出ていない)】で準備されます

■ 手動でMarkを設定する方法

自動Markに頼らず、任意のCueでマークさせたい場合:

[Blind] [Cue] [5] {Mark} [Cue] [10]

➡ Cue 5 で、Cue 10 の内容(可変パラメーター)を先に準備する、という命令です。

**「マークさせるCue」と「準備対象となるCue」**を明示的に指定できるため、演出意図に応じた自由度の高い設計が可能です。

■ ✅ Auto-Mark vs 手動Mark:長所・短所比較

| 機能 | 長所 | 短所 | 向いている場面 |

|---|---|---|---|

| Auto-Mark | – 自動でマークされる – 時短・省力化 | – 直前のCueのみで準備される – 複数先を見据えたマークには非対応 | シンプルなCue構造、短めの演出 |

| 手動Mark | – 複数先のCueでも自由に指定できる – 完全制御が可能 | – 書き忘れのリスクあり – Cue数が多いと管理がやや複雑 | 複雑な場面展開、長尺の演出 |

🔔 **Auto-Markは便利ですが「直前のCueでしか準備されない」**という制限があります。

複数のキューをまたいで同じライトを使う演出や、一度消えたあとに次々と別のCueで再登場するような場面では、手動Markが確実です。

■ よくあるトラブルと解決策

| トラブル | 原因・対策 |

|---|---|

| Cue再生時に位置や色が間に合わない | → Markが無効、またはAuto-Markの対象から外れている |

| マークされたと思ったら動かなかった | → インテンシティが0でないCueにマークされていない可能性 |

| Auto-Markが効かない | → 対象Cueが特殊な構造か、設定ミス |

| マークを止めたい | → Cueの[Mark]を「Disallow」に設定する |

■ デザイン面での活用ポイント

- 演劇:暗転中に静かに仕込むことで、人物や舞台装置と連携した自然な明かり転換が可能に

- ミュージカル:**セリフや音楽のテンポに合わせた“光の伏線”**が作れる

- ライブ・コンサート:あえてマークせず、動きのある照明演出も効果的

マークは「絶対にすべき」ではなく、演出意図によって“する・しない”を使い分けるのが上級者の技です!

✅ まとめ:Mark機能は“見えない照明設計”の鍵!

| 用途 | 内容 |

|---|---|

| Auto-Mark | 自動でマーク。基本はこれでOK |

| 手動Mark | 複雑な演出や長尺作品で、細かくマークをコントロール |

| 演出の完成度UP | 見せたくない動きは「裏で済ませる」ことで作品がプロに |

📩 日本コーバン舞台照明事業部では、Markの活用法からマルチコンソール環境での効率的な設計まで、Eos卓を使った現場支援を行っています。

ご希望があれば、本記事をPDF・画像形式でも提供可能です!

「現場でスタッフに配りたい」「研修用にまとめてほしい」など、ぜひお気軽にご相談ください!

現場に合わせた機材・ソフトのご提案、バージョン統一に関する技術サポートなども対応可能です。