「チャンネル 1、チャンネル 5 フル!」

最初に照明卓(コンソール)に触ったとき、この「チャンネル」という言葉でモヤっとした人、多いと思います。

- DMX アドレスとも違うらしい

- ディマー番号とも少し違う

- でも卓の画面にはずっと「Ch 1, 2, 3…」が並んでいる

この記事では、ETC Eos ファミリーの考え方をベースにしながら、「チャンネルとは何か」を照明初心者でもイメージしやすい言葉で整理してみます。

※Eos の操作解説ではなく、「概念」としての話に絞ります。

1. チャンネルは「灯りに付けるニックネーム」

Eos のマニュアルでは、チャンネルをこんなふうに定義しています。

チャンネルは 1 つの番号で、ディマー 1 個、ディマーのグループ、

ディマー+デバイス、または 1 台のムービングライト全体などをまとめて

コントロールするための“名前”である

もっとかみ砕くと、

「卓から見たときに、その灯りを呼び出すための“ニックネーム”」

と思ってください。

- チャンネル 1 → 客席センターを照らす PAR

- チャンネル 5 → 主役の立ち位置を狙ったスポット

- チャンネル 21 → 上手側のムービングライト 1 台

といった具合に、オペレーターが分かりやすい番号を、自分で付けていくものがチャンネルです。

2. アドレスやディマーとの違い

ここでよく混ざるのが、

- DMX アドレス

- ディマー番号

- チャンネル番号

この 3 つ。

ざっくり整理すると、こんな役割分担です。

- DMX アドレス

- 「ケーブルの世界の番地」

- 512ch ある DMX ユニバース上で、

「この数字のところに信号を送ると、この器具が反応します」という“住所”

- ディマー番号

- ディマーパックや調光モジュールのスロット番号

- 電気的にどの回路を ON/OFF / 調光するか、装置側の番号

- チャンネル番号(卓側)

- オペレーターが「操作する対象」に付ける名前

- この番号と DMX アドレス(やディマー)をパッチ(Patch)で紐づける

Eosでも、アドレス(機器側の番号)とチャンネル(卓側の番号)をパッチで結びつける、という考え方になっています。

ポイントは、DMX アドレスは機材側の都合、チャンネルは人間側の都合で決められる、ということです。

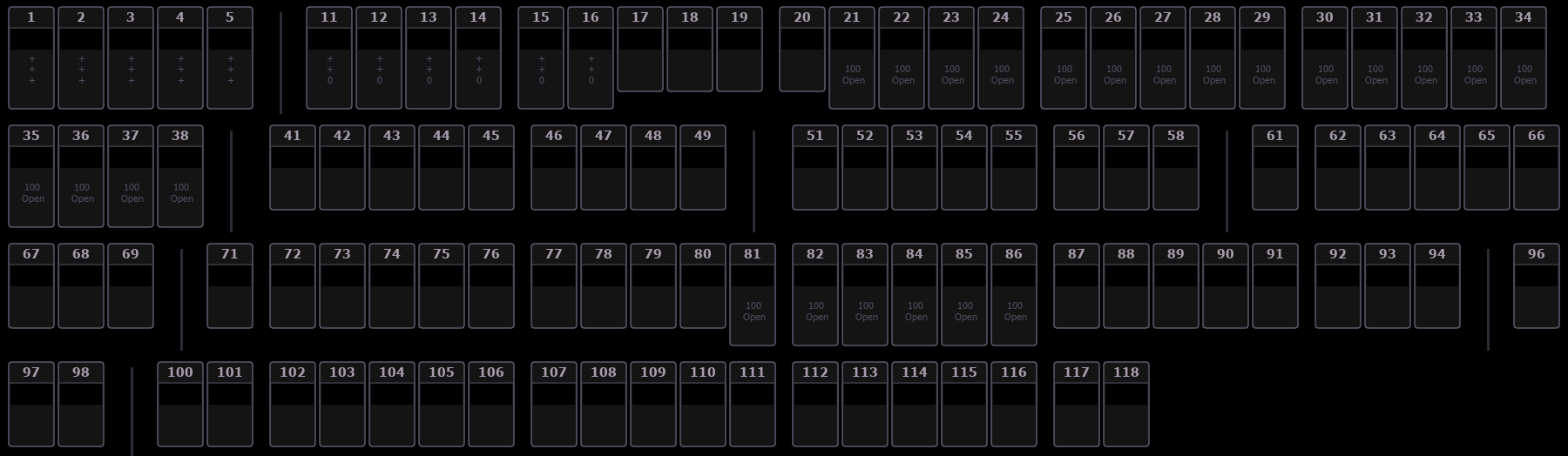

3. Eos 的な発想:1 チャンネル = 1 フィクスチャ(+そのパラメータ)

昔ながらの「白熱灯 1 個につきディマー 1 個」の世界では、

「チャンネル 1 = ディマー 1 = DMX アドレス 1」

のように 1:1:1 で対応させることも多かったと思います。

でも、今の現場では

- RGBW LED

- ズーム付き PAR

- ムービングライト(パン・チルト・カラー・ゴボ…)

など、1 台の器具がたくさんのパラメータを持つのが当たり前です。

Eos では、「その器具(フィクスチャ)全体に対して 1 つのチャンネル番号を振る」という考え方になっています。

- チャンネル 21

- Intensity(明るさ)

- Focus(パン・チルト)

- Color(カラー系)

- Beam(ズーム・アイリスなど)

というふうに、1 つのチャンネルの中に複数の“パラメータ”がぶら下がっているイメージです。

オペレーター目線では、

「チャンネル 21 を選んだら、そのムービングライトに関する全部のパラメータをいじれる」

という感覚になります。

4. チャンネル番号があると、何がうれしいのか?

① 人間にとって覚えやすくなる

DMX アドレス 201、233、265…のような数字の羅列は、人間には覚えづらいですよね。

そこで、Eos をはじめ多くのコンソールでは、

- 1〜20番台:フロントライト

- 30〜39番台:サイドライト

- 50〜59番台:ホリゾント

- 100 番台:主役スペシャル

- 200 番台:ムービングライト

…というように、意味のある塊ごとにチャンネル番号を整理するのが一般的です。

そうすると、

- 「主役のスペシャルは 101〜105」

- 「ムービングは 201 から上」

と、頭の中の“照明マップ”がシンプルになります。

② 現場が変わっても、考え方を持ち運べる

ホール A とホール B で DMX アドレスやディマーの配線が全く違っていても、

- 「チャンネル 1〜20 は客席フロント」

- 「チャンネル 100 番台は主演スペシャル」

といったチャンネル設計のルールさえ守れば、オペレーターの操作感はほぼ同じになります。

DMX 配線が変わっても、パッチをやり直せば、チャンネル番号の“世界観”はそのまま持ち込める。

これがチャンネルという“抽象レイヤー”の大きなメリットです。

5. Eos 的「頭の中の順番」:まず“誰に”、次に“何を”、最後に“どのくらい”

Eos マニュアルでは、コマンドの基本構造を

- 何に対して?(Channel, Group など)

- 何をさせる?(Intensity, Focus, Color…)

- どの値に?(フル、50%、特定の色 etc.)

という 3 ステップで説明しています。

これはそのまま、チャンネルの概念にも直結します。

- ① 何に? → 「チャンネル 1〜5」

- ② 何を? → 「明るさを変える」

- ③ どのくらい? → 「100%にする」

Eos なら、[1] [Thru] [5] [At] [Full] [Enter]

というような形で入力しますが、大事なのは

「まず“誰に”話しかけるかを決める番号がチャンネル」

という発想です。

6. チャンネルの付け方のちょっとしたコツ

実際にチャンネルを振るときは、自分のルールを明確にしておくと

“Eos 的な考え方”とも相性がよく、あとから現場に入ってきた人にも優しい設計になります。

例:小〜中規模の劇場の場合

- 1〜20:フロントライト(客席側から)

- 1〜10:センター付近

- 11〜20:サイド寄り

- 30〜39:サイドライト

- 50〜69:ホリ・バックライト

- 100〜199:スペシャル

- 100〜109:主役

- 110〜119:ヒロイン

- 120〜129:バンド/オーケストラ

- 200 番台:ムービングライト

- 201〜209:ステージ上

- 210〜219:客席側

このような自分のルールを現場に関わる人間に共有することによって、プログラマやオペレーターは、

- 「今どのゾーンを触っているか」

- 「今のキューでどのあたりの灯りが変化しているか」

を、数字の並びを見るだけで直感的につかめます。

7. まとめ:チャンネルが分かると、卓は一気に親しみやすくなる

ここまでをもう一度まとめると…

- チャンネル = 卓から見た灯りの“ニックネーム”

- DMX アドレスやディマーは機材・配線側の番号

→ チャンネルは人間が操作しやすいように整理された番号 - Eos 的な考え方では、1 チャンネル = 1 フィクスチャ(+そのパラメータ一式)

- コマンドは

- 「誰に(チャンネル)」

- 「何を(パラメータ)」

- 「どこまで(値)」

という順番で考える

- きちんとルールを決めてチャンネルを振ると、

現場が変わっても自分の“照明脳”をそのまま持ち運べる

**「チャンネルって結局なに?」という壁を越えると、

照明卓はただの“難しそうな機械”から、「物語を動かすためのパートナー」**に変わっていきます。

日本コーバン舞台照明事業部のブログでは、今後もこうしたEos 的な考え方をベースに、現場で役立つ基礎知識を少しずつ発信していきます。

📩 日本コーバンでは、Eosの使い方講習や設定などの現場サポートも承っています。